サイト内検索

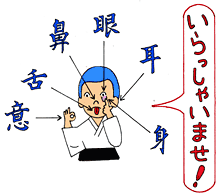

その十一 接待の心得[無眼耳鼻舌身意無色聲香味触法無眼界乃至無意識界]

般若心経のこの部分は「○○が無いのです」の三役揃い踏みというべきところ。

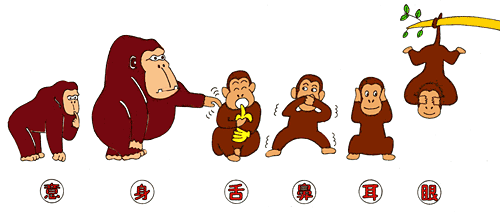

① 眼・耳・鼻・舌・身・意が無い。

② 色・聲・香・味・触・法が無い。

③ 眼界〜意識界も無い。

読誦すれば五秒で通り過ぎる個所です。

六根清浄

昔から日本人にとって、山は神聖なところでした。祖先が帰っていく所であったり、神が降り、住むところでした。そのため山に登るには、精進潔斎して、山に入りました。その時のかけ声に「六根清浄」があります。身も心もきれいにしてこの山に入ります、という意味です。

この六根とは、私たちが持っている六つの感覚のことです。「五感が鋭い」というときの眼耳鼻舌身の五つの感覚器官と「第六感が働く」といわれる「意識」が加わって、全部で六つの感覚器官です。

この六つは、とらえるものが違いますし、それをどのように感じるかもそれぞれの器官で異なります。耳で匂いを感じることはありませんし、鼻で音を聞くことはありません(口ほどにものをいう目があったりはしますが……)。

先を続けましょう。

見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触れる・思う

眼で見るものは形です。この形のことを仏教語では色という言葉で表すということは、前にもふれました。色を眼で見て感じることを眼(識)界といいます。眼で認識する精神世界のことです。たとえばあなたが眼で枝豆(色)を見て思うこと——これが眼・色・眼(識)界です。

耳でとらえるのは音です。仏教では音のことを声という字で表すことがあります。この、耳が声をとらえてあなたが思うことを耳(識)界といいます。枝豆を茎からちぎる時の音を聞いてあなたが思うこと——これが耳・声・耳(識)界です。

鼻でとらえるのは匂いです。仏教語では匂いのことを香といいます。そして香を鼻で嗅いで思うことが鼻(識)界です。ゆで上がった枝豆の香りであなたが思うこと——これが鼻・香・鼻(識)界です。

舌がとらえるのは味で、その舌が認識した味であなたが思うことを舌(識)界といいます。枝豆を食べてあなたが思うこと——これが舌・味・舌(識)界です。

次に、身体が担当するのは、触ることです。触って得られる感触や思いのことを身(識)界といいます。枝豆のサヤに塩をふって、もみ洗いするときにあなたが思うこと——これが身・触・身(識)界です。

ここまでで、五感(眼耳鼻舌身)と、五感がとらえられるもの(色声香味触)と、五感でとらえたものについてどう思うか(眼界〜身界)が出ました。

そして、最後に第六感といわれるもの。仏教ではこれを意(心)だとします。その意が担当するものは、世の中のありようという意味で「法」という字を使います。心が法を感じ取るということは、意(識)界という中で起こっていることだ、と仏教では考えるわけです。簡単にいえば「思う」ということです。目の前に枝豆がなくても、会話の中で枝豆の話が出た時に「あれは作るのが大変なんだ」とか「サヤから中身を一度手のひらに取り出して食べるなんてぇのは許せないよ」と思ったり、言ったりすることが全て、意・法・意識界に相当します。

具体的にまとめてみましょう。

私たちは、新緑や紅葉した赤や黄色の葉を眼で見てきれいだと思います(色と眼と眼界)。

鳥のさえずりや小川のせせらぎを耳で聞いて心が落ちつきます(声と耳と耳界)。土の香りや若葉の匂いを鼻で嗅いで懐かしさを感じたり(香と鼻と鼻界)、もぎたてのキュウリやトマトのみずみずしさと甘さを舌で味わって感激したりします(味と舌と舌界)。

また、大木の幹に手でふれ、あるいは草原に寝ころんで自然の中に溶け込んだような気分になります(触と身と身界)。

そしてこれらは、私たちの心が感じる世界です(法と意と意識界)。

器官と対象と思うこと

さあ、これで私たちが外の世界から受け取る感覚器官と、その感覚器官の対象となるもの、そしてそこから思うことが勢ぞろいしました。前に出てきた「色、受、想、行、識」という五蘊に配当してみると、器官が「受、想」、その対象となるものが「色」、そこから私たちが思うことが「行、識」に当たります。

一覧表にしてみると、つぎのようになります。

| 眼識界 | 耳識界 | 鼻識界 | 舌識界 | 身識界 | 意識界 |

受 ・想 (六根)-

眼 、耳 、鼻 、舌 、身 、意 色 (六根の対象)-

色 、声 、香 、味 、触 、法 行 ・識 (思い)- 眼識界、 耳識界、 鼻識界、 舌識界、 身識界、 意識界

さて、般若心経では、仏教ではとても大事な考え方であるはずの、こうした認識の仕組みさえ無いと言うのです。

「無眼耳鼻舌身意」

(眼も耳も鼻も舌も身体も意識だって、固有の実体はないのだ)

「無色声香味触法」

(ものの形[色]だって、音[声]だって、匂い[香]だって、味[味]も、触覚[触]も、世の中のすべてのこと[法]だって、不変の実体があるわけではない)

「無眼界乃至無意識界」

(眼が見て感じることも絶対なものではないし、意識の世界だって絶対的なものではないのだ)

乃至は「A乃至B」で「AからBまで」という意味です。ここでは眼界から意識界に至るまでということで、あいだの耳識界、鼻識界、舌識界、身識界の四つを乃至という言葉で省略しています。

「もう勘弁してくれ!」といいたいほど、無い無いづくしです。

「つまりは、な〜んにも無いってことじゃないか。でも、そんな言葉の遊びみたいなことをやっていても、暮らしていけないではないか」——と私もそう思います。少し現実的な話題にもどしましょう。

こだわりとこだわらないの使い分け

私は、大事なお客さまを迎える時に、右往左往しないために、この「眼耳鼻舌身意」を思い出すことをお勧めしています。接待の基本がこの六根だと思うのです。

まず眼。つまり見た目は大丈夫か、をチェックするのです。家の中は散らかっていませんか。自分の身だしなみはどうですか。あるいはお客さまの目を楽しませる花や絵を飾っていますか、ということです。

次に耳。子供部屋から大音量の音楽が流れていませんか。夏ならば風鈴の音が聞こえるのもいいものです。

次に鼻。匂いです。変な匂いはしていませんか。玄関の花や芳香剤も、お客さまの鼻を楽しませることになります。

そして舌。美味しいお茶菓子の用意はできているでしょうか。

触るものへの心配りはどうでしょう。スリッパ、座布団、手になじむ湯呑みなどです。

最後に意。つまり心です。お客さまを歓迎するという心はあるでしょうか。

最後が心になってしまいましたが、本当は心がもっとも大切なのは言うまでもありません。その意味では、意識を五感の次にあるような第六感といういい方は変です。本来は五感の土台となるのが意識(心)でしょう。

般若心経では「眼耳鼻舌身意」にこだわるな、といっているのですが、やはりこだわりたいですね。こだわるからこそ、おもてなしができるのです。

私は般若心経のこの部分は、

「お客さまが来る時には、持てなしの心で、見た目良く、匂いかぐわしく、舌喜ばせ、触り心地よく。そういうことにとこだわりなさい。でも、あなたが他の家を訪れた時には、玄関が汚れていようと、テレビの音がうるさくても、変な匂いがしようと、お茶菓子がでなくても、冬に夏物の座布団が出ていても、そっけない態度で対応されても、こだわりなさんな」

ということを、説いているのではないかと思います。

ちなみに、唱える場合は意は直前の身の「ん」の発音に影響されて「意」となります。