サイト内検索

その五 永遠にかわらぬ物体はない[舎利子色不異空空不異色色即是空空即是色]

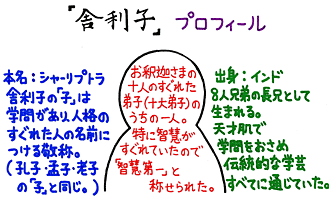

般若心経では、聞き手である舎利子が二度登場します。そのどちらも「舎利子よ」という呼びかけで、舎利子が何かいったり、質問したりしません。

さて、初めに「舎利子よ」と呼びかけたあと、お釈迦さまはすべてのものの本当のありようについて、次のように説きます。

「形ある物はさまざまな条件によって、今あなたの目の前にあるのだ。逆にいえば、いろいろな条件(縁)によってなりたっているものが物なのだ」

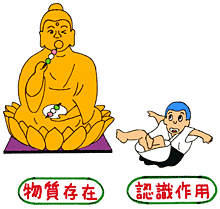

ここでは、物とそれを認識する私たちの心の働きのことをいっています。少しむずかしくいえば、物質存在と認識作用のことです。そして、それらは離すことはできないというのです。

原文に戻ると、

[舎利子、色不異空、空不異色]

(舎利子よ、色は空に異ならず、空は色に異ならず)

[色即是空、空即是色]

(色はすなわち是れ空、空はすなわち是れ色)

これが読みくせだと

[舎利子色、不異空空、不異色色、即是空空]

と切ることが多く、意味からすれば、妙なところで切って読んでいることになります。

たくさんある般若経典

般若心経もそうですが、仏教のお経には「〇〇般若経」という名前のものがたくさんあります。それらはすべて「空」について説いているもので、まとめて「般若経典」と言われる一群を形成しているほどです。それだけ「空」ということが、長い間仏教の哲学的な大問題だったことを示してます。

この「空」の考え方の一つの結論は、ものごとの真実のありようが「空」であること。そしてそのことを見抜くために般若が必要だというのです。——般若というのは梵語の「パンニャー」の音写語で、意味は智慧です。つまり、空を悟るには、智慧が必要だということを説いてあるのが「般若」という字がついたお経なのです。

物のありよう

私たちは物にかこまれています。そこで、般若心経ではまず、その物がさまざまな条件の集合体であること、そして、条件の集まったものが物になるとといいます。くり返しになりますが、これを、

「色は空に異ならず、空は色に異ならず」[色不異空、空不異色]

といいます。

後ほど具体的な例で考えますが、ここはとりあえず、

「物」というのは「条件の集まり」と異ならない、また「条件のあつまり」は「物」と異ならない——条件によって「物」の形が変化するのだから、その形が永遠にかわらぬということはない——。

としておきましょう。

それを次の有名な句でいいかえます。

「色は即ち是れ空、空は即ち是れ色」[色即是空、空即是色]

(「物」はすなわち「条件の集まり」ということだし、「条件のあつまり」がすなわち「物」という形になる)

というのです。

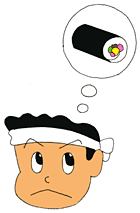

たとえば、お寿司屋さんで太巻きを注文したとしましょう。

太巻きは、海苔と酢飯とかんぴょう、キュウリ、でんぶなどを簾で巻くという条件がととのってはじめて太巻きになります。キュウリだけならカッパ巻き、かんぴょうだけならかんぴょう巻きです。

この場合の太巻きが色です。そして空は、その時の材料と味付けと作る人という条件によって太巻きは変わるということです。ですから[色即是空]は(太巻きは即ち、その時の材料と味付けと作る人によってできている)ということでもあります。また[空即是色]は(その時の材料と味付けと作る人によってできるのが即ち、太巻きである)ともいえます。