サイト内検索

その一 題名について[仏説摩訶般若波羅蜜多心経]

題名を分解

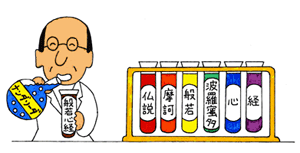

ちょっと乱暴ですが、このお経の題を分解してみましょう。

仏説摩訶般若波羅蜜多心経

=① 仏説+ ② 摩訶+ ③ 般若+ ④ 波羅+ ⑤ 蜜多+ ⑥ 心+ ⑦ 経

①「仏説」とは、「仏さまが説いた」という意味。つまり「どこかの誰かが無責任にいったわけではない。ちゃんと仏さまがおっしゃっているのです」ということです。

②「摩訶」は、梵語(釈迦さまの時代のインドの言葉)で「マハー」という言葉が音写された字です(この言葉のように、インドから中国に言葉が入った時に、発音に近い漢字を当てはめることを音写といいます。インドを印度と書くのと同じです)。

摩訶の意味は「偉大な」「大きな」です。ただの不思議ではなく、とても不思議なことを摩訶不思議といいますが、その摩訶です。

③「般若」も音写された言葉。もともとは「智慧」を表す「パンニャー」という言葉です。ちなみに、日本で般若といえば恐い形相をしたお面(嫉妬した女性の顔)のことですが、あれは般若坊という名前の人が打った面のことです。

では先をつづけましょう。

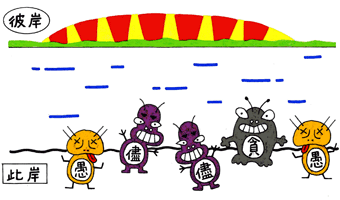

④「波羅」も梵語です。「あちらの岸」という意味の「パーラム」の音写です。日本でおなじみの彼岸(彼の岸)ということ。彼岸に対してこちらの岸を此岸といいます。私たちがいるのが此岸です。此岸では、何かを自分のものにしたいという「むさぼり」がはびこっています。

また、自分のご都合通りにしたいという「わがまま」も横行しています。

そして物ごとを自分の思い込みで判断してしまう「おろかさ」が野ばなしになっている場所です。この「むさぼり」「わがまま」「おろかさ」が原因になって「苦しみ」が生じるのが此岸です。

こんなところで四苦八苦していては、どうにもなりません。

苦しみがなく、安らかな気持ちでいられる所、それが彼岸で、梵語でパーラム(波羅)というわけです。

春秋のお彼岸にお墓参りするのは、本当は「むさぼり」「わがまま」「おろかさ」をしずめ、謙虚に生きるためなのだと考えると、より良いお墓参りができます。

⑤「蜜多」も「到る」という意味の梵語「イター」の音写された言葉です。④の「パーラム」と「イター」がくっついて「パーラムイター」となります。そして「ムイ」という音が「ミ」に変化して「パーラミター」となって、漢字で[波羅蜜多]となります。

⑥「心」は大事なもの、エッセンスという意味です。

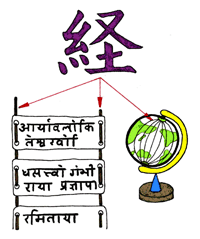

⑦「経」という漢字の意味は、縦糸のことです(地球の経度は縦に走っている線のこと)。インドの言葉は横書きです。ですから仏さまの教えも横長の板に、横書きです。この横長の板をつなぐのに、縦に通されたのが縦糸(経)です。そこで仏さまの教えが書かれているものを経というわけです。

題名を再編成

音写された部分をまとめてみると、マハー・パンニャー・パーラム・イター(摩訶般若波羅蜜多)となります。

題全体の「仏説摩訶般若波羅蜜多心経」というのは、「仏さまが説いた[仏説]、彼岸に到るための[波羅蜜多]、偉大な[摩訶]、智慧の[般若]、エッセンスの[心]、教え[経]」ということです。

唱え方の基礎

お経の題名のことを経題といいます。おおぜいの人が唱える時は、経題だけは誰か一人が唱えます(この人のことを経頭といいます)。あとの人は[観自在菩薩]という本文から一緒に唱えます。この唱え方も慣れないと意外にむずかしいものですが、基本的には経題を唱えた速さで[観自在菩薩]とつづけます。声の高さもなるべく合わせたいものです。

……ということで、(その一)経題についてはここまでにしましょう。

それにしても、心やすらぐ彼岸に到るために、どんな智慧を、どのように身につけるというのでしょうか。次からはその内容です。